“الإجابة تونس”؛ لطالما ترددت هذه العبارة على لسان المتحمسين للربيع العربي خلال سنواته الأولى التي بدت فيها تونس النموذج الذي يقدم جوابا للمعضلات الصعبة والأسئلة الشائكة.

من جانبهم، كان الإسلاميون السياسيون في العالم العربي وحتى الأمس القريب يعتبرون تجربة إخوانهم في قرطاج هي الأنجح، بعد أن شكَّلوا ضلعا أصيلا في الحكم ونجحوا في تفادي محاولات إقصائهم لفترة طويلة.

وحتى العلمانيون رأوا تونس مثالا يُحتذى به، فهي الدولة القادمة من ماضٍ لائكي عريق نافح عنه بورقيبة ومن بعده بن علي، لتأتي الثورة وتُضفي عبق الياسمين على هذه العلمانية وتمنحها مسحةً من الحرية، لكن الشعب التونسي نفسه كان يرى نفسه وثورته بصورة مختلفة عن أولئك الناظرين إليها من الخارج.

لقد كابد التونسيون احتلالا فرنسيا خانقا دام زهاء ثمانية عقود، تلقَّفتهم بعدها أيادي الأنظمة “البوليسية” لخمسة عقود ونيف، حُرم خلالها الشعب التونسي من حقه في الحرية والكرامة، بل وفي العيش، فكانت نيران البوعزيزي نهاية عام 2010 هي ما أشعلت الثورة في تونس ومنها انتقلت إلى العالم العربي بأسره.

ومع الثورة، حلم التونسيون بحياة أفضل، متخيلين أن تصدُّرهم طليعة المبشرين بالحرية سوف يمنحهم نصيبا وافرا من كعكة الغد الأفضل، لكن الكثير من هذه الأحلام أضحى سرابا.

صحيح أن تونس لم تنزلق إلى ديكتاتورية عسكرية صريحة ولم تضربها الحروب الأهلية كما حدث لجيران الربيع العربي، لكنها نالت حظها الوافر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأوشكت أن تودِّع التعددية السياسية نحو حكم أحادي وإن تغلَّف بغلاف ديمقراطي.

فقبل سنوات خمس من اليوم، وصل قيس سعيد إلى كرسي الحكم مشفوعا بدعم سياسي وشعبي كبيرين، ومصحوبا بتفاؤل جامح أن الأستاذ الجامعي، القادم من خارج عوالم السياسية، ربما يحمل إكسير الشفاء لسنوات التخبط السياسي ما بعد الثورة.

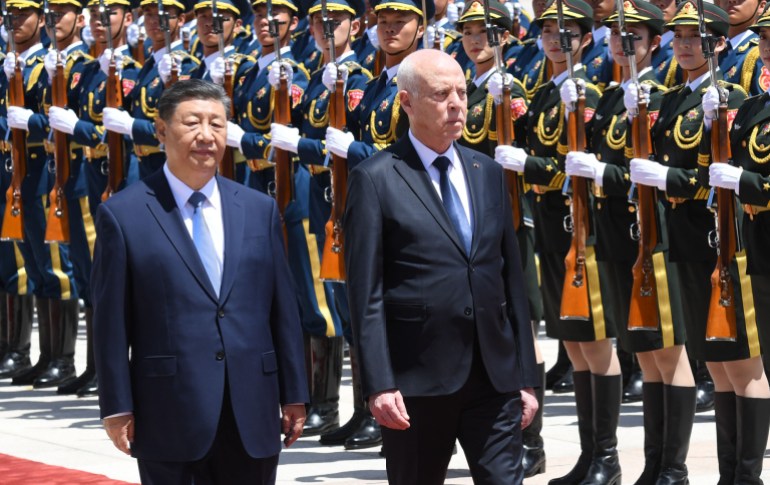

واليوم يخوض قيس سعيد رحلته الانتخابية نحو ولاية ثانية، مع تفاؤل أقل واستقطاب أوسع، وهو ما يدفعنا إلى إعادة قراءة صفحة قيس سعيد في كتاب التاريخ التونسي، من خلال عناوين ثلاثة، اختصارا لا إخلالا.

العنوان الأول: أنا

“أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا

وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا وَيخْتَصِمُ

ما أبعدَ العَيبَ والنّقصانَ منْ شرَفي

أنَا الثّرَيّا وَذانِ الشّيبُ وَالهَرَمُ”

أبو الطيب المتنبي

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، شقَّ قيس سعيد طريقه إلى قصر قرطاج بأريحية كبيرة ربما لم يتوقعها الأستاذ الجامعي حين قرر خوض غمار السياسة من الباب الكبير، بعدما حصد 72.71% من أصوات التونسيين في الجولة الثانية من انتخابات شهدت مشاركة 57.8% من مجموع الناخبين الذين دغدغتهم وعود قيس سعيد بقطع جميع العلائق مع الزمن الذي ولّى، زمن الفساد والرشوة والمحسوبية.

لم يدرِ أحد كيف سيُنفِّذ قيس سعيد هذا الوعد بالضبط، بمَن في ذلك مناصروه المتحمسون ودوائره الأكثر قربا.

كان “مشروع” قيس سعيد -إن صح وصفه كذلك- شعبويا إلى حدٍّ كبير، وفقيرا في التفاصيل إلى أبعد مدى، لكن سِمَتُه الرئيسية كانت أنه وضع مسافة شاسعة بينه وبين الطبقات السياسية والمؤسسات والنخب التقليدية في تونس، معتمدا على استقطاب الشباب المحبط من الثورة التي لم تقدم إجابات عن جميع المطالب التي رفعها التونسيون بعد أن هرموا في انتظار اللحظة التي يتنحى فيها بن علي من على كرسي السلطة.

وصف موقع “أورينت 21” الحملة الانتخابية لقيس سعيد بأنها “فريدة، وغير مكلفة”، وأنها “حملة رئاسية بدون حملة انتخابية ولا أدوات تسويقية سياسية ولا أية وسائل توفرها الدولة”.

كان الجزء الأهم من هذه الحملة هم الشباب المؤمن بمشروع مختلف لا يرى أية ضرورة في الانضواء تحت شعار هذا الحزب أو ذاك، ويؤمن بوجود طريق مختصر أكثر وضوحا هو إحداث تغيير حقيقي من خلال مساندة رجل لا تُعد استقامته ونزاهته محل تشكيك من أي طرف.

مَثَّلت هذه الخلفية المتواضعة سياسيا، والمستقيمة شخصيا، وغير المنحازة أيديولوجيا، مفارقة واضحة مع كل ما ينفر منه التونسيون بشأن السياسيين التقليديين، ومنحت سعيد رمزية لا تُقدَّر بثمن.

لذلك، لم يحتج الرجل إلى تقديم رؤية حقيقية أو مقترحات ملموسة للظفر بثقة داعميه، الذين رضوا منه بالوعود الكلاسيكية حول محاربة الفساد واحترام الدستور والقوانين وإعادة الشباب إلى الحياة السياسية ثم تحييد الأحزاب السياسية وبناء دولة قوية برئيس يجسد إرادة الشعب.

بدأت إرهاصات النجاح تقترب من قيس سعيد بعد أن وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي خاضها ضد مرشح مجرد من العديد من الامتيازات هو نبيل القروي، الذي كان يواجه تهما بغسيل أموال وفساد احتُجز على إثرها خلال حملته الانتخابية التي كان عليه أن يكملها من وراء القضبان.

لذلك كان انتصار قيس سعيد شبه حتمي، خصوصا بعد حصوله على دعم حزب النهضة في جولة الإعادة، وغيرهم، فضلا عن دعم اليسار والقوميين العرب.

لقد أجمع الجميع أنه يجب عدم السماح للقروي بأن يصل إلى كرسي الحكم، في الوقت نفسه فإن داعمي سعيد الجدد الذين انحازوا له اضطرارا ظنوه للوهلة الأولى شخصا سهل المراس سياسيا، فهو قادم من ماضٍ أكاديمي وليس محسوبا على تيار سياسي يحميه أو يستقوي به، ولا يمتلك علاقات قوية مع الدولة العميقة.

لكن سرعان ما تكشفت الحقيقة أمام الجميع حين بدأ سعيد في تطبيق رؤيته الخاصة للنظام الدستوري في تونس، وكانت رؤية “غير تقليدية” في أدنى الأحوال.

رأى الرئيس الجديد أن ممارسة الشعب للسلطة تعني بالضرورة التخلص من النظام البرلماني ومن النخب “الفاسدة”، بل ومن الأحزاب السياسية كونها “الهيئات الوسيطة” التي تحتكر إرادة الشعب، فلا تنفذها ولا تخرجها للواقع.

أما الحل أو البديل فيكمن في منصب رئيس الجمهورية الذي يعمل خادما للشعب وصوتا له ومحاربا للفساد وجامعا لصفوف التونسيين.

شرع سعيد في إنزال رؤيته “الطوباوية” إلى أرض الواقع في 25 يوليو/تموز 2021، من خلال إجراءات استثنائية تضمنت عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولّيه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن النواب.

عُرفت هذه الإجراءات إعلاميا بـ”الانقلاب الدستوري”، وقد أعلن خلالها سعيد نفسه ملكا لقرطاج، لا يُسأل عما يفعل، وخصومه يُسألون.

اختصر الرئيس التونسي جميع مشكلات بلاده في “الدستور”، لذلك في ذكرى قيام الجمهورية، وبعد عام بالتمام والكمال من “الانقلاب الدستوري”، نظَّم استفتاءً حول دستور جديد أعاد تونس إلى النظام الرئاسي الذي يحتكر فيه الرئيس السلطات بدلا من النظام المختلط الذي يجري فيه تقاسم السلطة بين الرئيس والحكومة “البرلمان”، كما قلَّص صلاحيات البرلمان بشكل كبير.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ذكرى بداية الاحتجاجات في تونس ضد نظام بن علي، نظَّم قيس سعيد انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن أخفى خصومه الرئيسيين في غياهب السجن أو في سراديب التهميش.

أحاط سعيد نفسه بعدها بمجموعة مختلفة تماما ومتباينة المشارب في الفترة الجديدة، ففي الصف نفسه، نجد رضا المكي، الشهير برضا “لينين”، الناشط السابق في اليسار الراديكالي، ونجد أيضا نوفل سعيد، وهو أخو الرئيس المتأثر بأفكار المفكر الشهير علي شريعتي الذي يُعتقد أن لديه علاقات جيدة مع إيران.

ولكن خلف هذه التوليفة المتنوعة و”المتغيرة باستمرار” يقف سعيد بمفرده حاكما بأمره، في مسرح السياسة في تونس وفق تعبير صحيفة “لوموند”، وهو أمر يبدو غريبا لرجل لا ينتمي إلى الطبقة العسكرية أو إلى رجال الدولة العميقة الذين يشتهرون بالوصول إلى سُدَّة الحكم ثم إغلاق باب التعددية خلفهم.

العنوان الثاني: الحرية

“الشعب التونسي حر

الشعب التونسي ما يموتش

المجد للشهداء

الحرية للتوانسة

بن علي هرب.. بن علي هرب”.

- المحامي التونسي عبد الناصر العويني

لا يمكن فهم قصة قيس سعيد جيدا بمعزل عن رجل آخر كان طيفه حاضرا في العديد من تحركات الرئيس التونسي وقراراته. ستحط طائرة هذا الرجل، راشد الغنوشي، أرض بلاده بعد 20 عاما قضاها في المنفى، في لحظة عاطفية للغاية استقبله فيها أنصاره بنشيد “طلع البدر علينا” بعد أسبوعين اثنين فقط من خسوف قمر زين العابدين بن علي.

لم يكن من الصعب أن يُحسَب الغنوشي وحركة النهضة على معسكر الثورة، فقد عانوا كالعديد من الإسلاميين من تهميش واضح وقمع بوليسي وتشويه إعلامي فاضح وتغريب قسري في زمان بن علي.

ومنذ الوهلة الأولى، أظهرت النهضة براغماتية سياسية وتفادت -قدر المستطاع- أية خصومات أو مواجهات مع منافسيها حتى أولئك الذين بادروها بالعداء. وفي انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، حصلت الحركة على نسبة 37% من الأصوات تُرجمت إلى نحو 42% من المقاعد.

كانت النهضة تواجه تحديا قويا في هذه الفترة، فمن جهة لديها قواعد غير متحمسة لجميع التحالفات “غير المتجانسة”، وتُفضِّل الوفاء للأفكار الإسلامية التي قامت عليها الحركة الإسلامية في تونس، ومن جهة ثانية، كان هناك العداء الكبير الذي تواجهه الحركة إقليميا بفعل موجة العداء للإسلام السياسي إقليميا، ومن جهة ثالثة كانت هناك المخاوف الخاصة المتزايدة في تونس “ذات الماضي العلماني القريب” من أن محاولة تطبيق الأفكار الإسلامية سوف يقود إما إلى نموذج دولة دينية على غرار إيران، وإما إلى بحور من الدم على شاكلة الجزائر.

عمل إخوان راشد الغنوشي على طمأنة الجميع، وأكدوا استعدادهم للرجوع خطوة من أجل أن تتقدم تونس خطوات إلى الأمام، فعقدوا تحالفات مع حزب المؤتمر برئاسة المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر، ومنذ ذلك الحين باتت حركة النهضة الرقم الرئيسي في نظام ما بعد بن علي رغم تعدد الحكومات.

ارتكزت حركة النهضة على الشرعية الانتخابية في معاركها مع خصومها، رغم أن الغنوشي كان يدرك جيدا أن هذه الشرعية قد تتآكل بسبب تراجع نتائج الحركة مع مرور الوقت في الاستحقاقات الانتخابية التي تخوضها.

كان إسلاميو تونس يعون جيدا أيضا أن الأجواء تتبدل من حولهم، وأن رفاق الطريق في دول أخرى انتهى بهم الأمر خارج السلطة تماما، أو في السجون، لذلك كان بديهيا أن الشرعية الانتخابية لن تحمي من ارتداد محتمل عن الديمقراطية بأسرها، لذلك وضع الغنوشي وإخوانه الأفكار والأيديولوجيا في الخلف، وتحالفوا مع أشخاص منهم مَن يُحسَب على بقايا النظام السابق، ومنهم مَن يختلف فكريا مع النهضة، كحزب نداء تونس.

استفادت حركة النهضة كثيرا خلال فترة رئاسة الباجي قايد السبسي، الرجل المحسوب على العهد البورقيبي الذي كان أكثر ضعفا من أن يحكم بمفرده ويجر البلاد نحو السلطوية أو حتى ليضبط الشأن الداخلي لحزبه الذي بدأ يتفكك بسهولة بسبب الخلافات بين التيارات المختلفة التي شكَّلته.

في الحقيقة، كان الخصمان الأيديولوجيان، الغنوشي والسبسي، متفقين على العديد من الأمور، حتى إن حركة النهضة دعمت الإصلاحات التي أوصت بها الجهات الدائنة لتونس، كما دعمت قانون المصالحة مع المتهمين بالفساد في زمان بن علي.

وعندما كانت هذه الاتفاقات والتحالفات والتوازنات السياسية تتم في تونس بين النهضة وشركائها المختلفين في لعبة كراسي موسيقية أثبتت عدم نجاعتها في إيجاد الدواء للشعب التونسي الذي كان يعيش وضعا اقتصاديا مترديا، كان قيس سعيد يدخل على استحياء في “مستنقع” السياسة، ربما لم يكن يعلم أنه سيكون رئيسا لهذه البلاد بعد سنوات قليلة، في الحقيقة، لم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تتداعى الأمور بهذه الطريقة على الإطلاق.

في عام 2013، كان قيس سعيد يشارك في بعض الاجتماعات السياسية المتواضعة مع بعض الشباب الذين كانوا يحسون بمرارة “سرقة” ثورتهم من طرف السياسيين، مجموعة شباب تتفق مع سعيد في الكثير من الأمور وعلى رأسها كُره السياسيين.

أثمرت هذه الاجتماعات إنشاء حركة “مؤسسون”، وهي حركة شبابية تكفر بالوضع السياسي الحالي، وتُبشِّر في المدن والقرى والبلدان والمناطق النائية بكلام رجل مستقيم ومختلف عن السياسيين المتلونين يُدعى قيس سعيد.

بعد 5 سنوات من ذلك، ستبدأ بوادر الانهيار السياسي لـ”أهل الحل والعقد” في زمان ما بعد الثورة، بعدما خسر الإسلاميون نصف ناخبيهم في الانتخابات مقارنة مع عام 2014، وخسر السبسي وحزبه ثلثي ناخبيه، وعززت هذه النتائج الأمل في هذا التيار الجديد الذي يحلم بتغيير سياسي مختلف يقلب الوضع في البلاد رأسا على عقب، لكن كل هذا كان مجرد أمل.

وبحلول 25 يوليو/تموز 2019، استفاق التونسيون على خبر وفاة الباجي القايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة، وهو الذي جاء بوصفه ثاني رئيس للبلاد بعد ثورة قادها الشباب على فيسبوك.

تبع رحيل السبسي دعوة حتمية لانتخابات مبكرة، حينها كان الجميع يبحثون ليس فقط عن خليفة للسبسي، ولكن عن رجل يُخرِج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، فالبطالة وصلت إلى نحو 16%، والدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضحت قروض بنك النقد الدولي ممولا رئيسيا للبلاد التي حصلت على 4 قروض خلال عقد واحد فقط.

سياسيا ظهرت تيارات جديدة تريد مكانا لها في المشهد الجديد، فقد تأسس “ائتلاف الكرامة” الإسلامي الذي كان ناقما على “التنازلات الفكرية والأيديولوجية” التي كانت تقدمها النهضة، كما ظهر رجال بن علي في الحزب الدستوري الحر الذي أنشأته عبير موسي، التي كانت تشغل منصب نائب الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي، وعادت بعد أن جرَّها الحنين جرا إلى الأيام الخوالي، ناقمة على ثورة الياسمين التي تصفها بـ”المؤامرة المدبرة من الخارج بدعم من تونسيين خونة”.

بعيدا عن فانتازيا الجميع، كان حلم قيس سعيد هو الذي وجد طريقه إلى النور، بيد أنه بعد وصوله إلى منصب رئيس الدولة تنكَّر إلى السياسيين الذين دعموا وصوله إلى السلطة، مُفضِّلا اختيار دوائر الحكم من دائرته المقربة فقط.

أبعد من ذلك، بدأ سعيد ينظر إلى هؤلاء السياسيين والمؤسسات التونسية القائمة بوصفهم تحديا رئيسيا لفلسفته في الحكم.

وقد شكَّل البرلمان ورئيسه الغنوشي التحدي الأقوى أمام سعيد، خصوصا أن الغنوشي كان يمارس صلاحياته كاملة بوصفه رئيسا لسلطة مستقلة تتقاسم الحكم مع الرئيس وليست تابعة له، وهو ما ظهر تحديدا في تحركاته الخارجية، حيث كان ينشط في دبلوماسية موازية مستقلة عن الرئاسة، وهو ما استفز قيس سعيد أيما استفزاز، وأغضبه أيما غضب.

تواصلت الأزمات بين السلطات المختلفة في تونس، ووصل الاحتقان مداه في شتاء عام 2021. فمع اشتعال الغضب الاجتماعي في مناطق مختلفة في البلاد، بدأ بعض الشباب في تحدي حظر التجول المفروض بسبب فيروس “كوفيد-19″، واشتعلت أعمال النهب والتخريب، حينها وصف هشام المشيشي رئيس الحكومة المحتجين بـ”المجرمين”، لكن الرئيس التونسي ابتعد عن هذه التصريحات ولم يتبنَّها، مُفضِّلا الاقتراب من الشباب الغاضب الذي استخدمه وقودا لإحراق خصومه سياسيا وإقصائهم بلا رجعة.

مهَّدت هذه الأجواء الطريق لما وصفه سياسيون بـ “انقلاب قيس سعيد الدستوري”، واستئثاره بالسلطة منفردا.

لكن نظرة متأنية إلى الأوضاع تخبرنا أن ما وقع يتلاءم تماما مع رؤية قيس سعيد ومشروعه السياسي الأحادي المتمحور حول شخص الرئيس، وهو مشروع نابع من عدم إيمانه بالمؤسسات السياسية التقليدية، وهو ما أجهض ثلاث ركائز قُربانا لتلك النظرة، هي الأيديولوجيا والأحزاب ومن ورائهما الديمقراطية التمثيلية بأسرها.

كان سعيد -ولا يزال- يؤكد أن المرجعيات القديمة تجاوزها الزمن، ذلك لأن أفكار قيس سعيد تتجاوز تماما الأيديولوجيا، وبالتالي تتنكَّر تماما للأحزاب.

يقتنع الرئيس التونسي الحالي بأن الأحزاب السياسية التونسية وصلت إلى نهاية حتمية، فهي منذ الثورة التونسية دخلت في مرحلة الاحتضار، وأن موتها قادم لا محالة.

يستند الرئيس التونسي في وجهة نظره إلى تجربة الأحزاب الغربية التي أَفَلَتْ مع الوقت، من قبيل الحزب الاشتراكي وحزب ديغول اليميني في فرنسا، وهذه النماذج رغم واقعيتها فإنها لا تكشف الحقيقة كاملة، فهناك أحزاب أيديولوجية ذات جذور عميقة يصعب تجاوزها عبر جرعة مكثفة من التهميش أو القمع.

لكن الرئيس التونسي مضى في خطته على كل حال، وكانت أداته في ذلك هي الإجراءات الديمقراطية ذاتها التي حملته إلى السلطة، ولكن بعد أن فُرِّغت من مضمونها فصارت مجرد “ديكور” لمسرح سياسي بلا جماهير.

ظهر ذلك في الانتخابات التشريعية لعام 2022 التي شهدت عزوفا انتخابيا كبيرا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 11.3% من أصل 7 ملايين و850 ألف ناخب.

في الدور الأول، وبعد معدل مشاركة لم يتجاوز 11%، خرج قيس سعيد لتبرير هذا العزوف بمقارنة الانتخابات بمباراة رياضية يُحكَم على نتيجتها في الشوط الأول، بيد أن الشوط الثاني نفسه لم يكن مختلفا عن الأول، فأداء الفريق كان سيئا جدا، وبالتالي استمرت الجماهير في عزوفها.

بعد عام من ذلك، لن تتجاوز نسبة المشاركة على التصويت في الانتخابات المحلية 11.66%، وتأتي الانتخابات الرئاسية الحالية بوصفها عرضا ثالثا على المسرح نفسه، الذي تركه الجمهور منذ زمن، لدرجة أن أصحابه اضطروا إلى الخروج منه ودعوة الجماهير بأنفسهم إلى العرض، بعدما قضت المحكمة الإدارية في تونس بإجبار هيئة الانتخابات بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين كانت قد رفضتهم؛ وهم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، لكن ذلك لم يُفلح في إصلاح الصورة الكبيرة قيد أنملة: هذا هو مسرح قيس سعيد السياسي، وقد صممه على مقاسه.

العنوان الثالث: الجند

“أقبلت يا ملك الشجاعة والندى

والجيش محمر الأهاب شريق

فكأنما الدنيا بجودك روضة

وكأن جيشك للشقيق شقيق”

ابن نباتة المصري

في معركته لإعادة تشكيل السياسة التونسية، احتاج قيس سعيد، الذي نبذ السياسيين والنخب والأحزاب، إلى دعم حليف وحيد. ظهر وجه هذا الحليف بعد ساعات من إجراءات سعيد الاستثنائية، أو “انقلابه الدستوري” حسب خصومه، في يوليو/تموز 2019، حين توجه راشد الغنوشي مع بعض النواب إلى مقر البرلمان التونسي بهدف الدخول إليه تمردا على قرار الرئيس التونسي بتعطيله.

كان ما وجده الغنوشي مفاجئا له وللجميع: الجيش التونسي مصطف أمام البرلمان معلنا إغلاقه بقرار من الرئيس. صرخ الغنوشي حينها: “أنا رئيس المجلس، أقف أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش من دخولها”، مستنكرا استخدام الجيش للقوة لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد التي قال إنها تنتهك الدستور ومبادئ الثورة.

إذا بحثنا عن صورة الجيش التونسي ما بعد الثورة التونسية فسنجد الكثير من الرومانسية الغالبة، تلك الصور المشهورة التي انتشرت غداة الثورة والمواطنون يُقبِّلون أيادي الجند الذين انتشروا بالبلاد ليسهروا على الأمن والأمان بعد أن صرخ الشعب: “بن علي هرب”.

ورغم أن مشاهد ذلك الاندماج العاطفي بين الشعب وبين المؤسسة العسكرية بعد إسقاط النظام السياسي تكررت في أكثر من دولة عربية، فإن الأمر في تونس كان مختلفا.

فالجيش التونسي هو المؤسسة العسكرية “الوحيدة” تقريبا في الجمهوريات العربية التي لم يكن لها أي تدخل سياسي أو اقتصادي بتعبير مجلة “فورين بوليسي”، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي تطورت بها العلاقة بين الجيش والسلطة منذ الاستقلال.

فقد عمل الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي بعد الاستقلال، على إبعاد المؤسسة العسكرية عن المعارك السياسية والنفعية الاقتصادية، مُفضِّلا تقوية دعائم حكمه عبر بيروقراطية غير عسكرية، إلى درجة أن الدستور التونسي الأول بعد الاستقلال منع الجنود من التصويت.

وتعزز هذا النهج بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 1962 قام بورقيبة بعدها بإنشاء فرقة عسكرية “خاصة” موالية له، سُمّيت بـ”الحرس الوطني”، لتجنب تكرار السيناريو مستقبلا.

أظهر هذا التوجه ثماره على مدار تاريخ تونس بعد الاستقلال، ففي الوقت الذي انتشر وباء الانقلابات العسكرية في العالم العربي، ظلت تونس بمعزل عن كل هذا، وظلت المؤسسات السياسية التونسية، على فسادها وانعدام كفاءتها في كثير من الأحيان، تخضع لسيطرة المدنيين.

وحتى في عام 1987، عندما انقلب زين العابدين بن علي على رئيسه بورقيبة، كان الانقلاب “مدنيا” في المقام الأول (خرج بن علي من المؤسسة العسكرية إلى الجهاز الأمني) وحُمي بواسطة الحرس الوطني وليس الجيش.

وعلى خُطى سلفه، عمل بن علي على إبعاد الجيش عن كل شيء، مُفضِّلا تأسيس دولة بوليسية تحكمها الأجهزة الشرطية التي فاقت الجيش عددا وتمويلا ونفوذا.

لذلك، مع حلول رياح الياسمين عام 2011، وحين اختبأت الشرطة التونسية التي كانت يدا لبطش بن علي بشعبه، رفضت المؤسسة العسكرية أوامر إطلاق النار، وانحازت إلى الشعب بالمعنى الاجتماعي وليس بالمعنى السياسي “الانقلاب”، مُجبِرةً بن علي على الهروب.

ورغم دوره الكبير في فرض الأمن خلال المرحلة الانتقالية، استمر الجيش على الهامش السياسي بينما تتعاقب الحكومة والأنظمة على تونس، ولم يحصل على مكتسبات أو تغيرات في وضعه، اللهم إلا القانون الذي تبناه حزب نداء تونس عام 2017 ومنح الجنود حق التصويت في الانتخابات المحلية لا التشريعية ولا الرئاسية.

بيد أن هذه الصورة “المشرقة” للجيش التونسي اهتزت بشدة يوم 25 يوليو/تموز 2021، حينما تحرك الجيش بدباباته لإغلاق مكتب الحكومة التونسية هشام مشيشي والبرلمان التونسي في وجه الغنوشي وبعض البرلمانيين، وهو ما يعني بوجه ما تدخل الجيش لصالح طرف سياسي هو الرئيس ضد طرف آخر، ناهيك باستعمال قيس سعيد المحاكم العسكرية للبطش ببعض خصومه أحيانا.

ولكن رغم أن هذه الصورة توحي بخروج الجيش التونسي عن حياده سياسيا، فإنها تتوافق بصورة أخرى مع طبيعته المنقادة للسلطة المدنية الشرعية ممثلةً في الرئيس قيس سعيد الذي غلَّف إجراءاته كلها بغلاف دستوري وقانوني، ما مكَّنه من ضمان انصياع الجيش.

في غضون ذلك، رأى سعيد في المؤسسة العسكرية حليفا جيدا لوحدة “الصف الوطني” والوقوف في وجه الأحزاب السياسية المعارضة له، لكن مع تحول سعيد بشكل متزايد في نظر الكثير من التونسيين من رئيس منتخب إلى حاكم مستبد، فإنه يجلب معه تبعات خصوماته السياسية إلى الجيش.

وفي حال استمر هذا الوضع وانكشف الغطاء الدستوري لحكم سعيد، فليس من المستبعد أن يُغري ذلك قيادات الجيش بالتدخل في السياسة، بما يعود بتونس ليس إلى عهد ما قبل الثورة، بل إلى عهد ما بعد الاستعمار الذي عاشته دول في الجوار.

في الختام، يكتب قيس سعيد تاريخ تونس الحالي منفردا، يملك الطاولة والقلم والورق والمداد، مقتنعا أن هذا القلم الأسود خيرٌ ألف مرة من أقلام الأحزاب السياسية الملونة والمختلفة، التي -إحقاقا للحق- لم تقدم أي حلول حقيقية للأزمات التي يتخبط فيها التونسيون منذ خرجوا ذات يوم للصراخ في وجه بن علي مطالبين إياه بالرحيل.